専門技術団体に訊く14 団体インタビュー

有機合成化学協会 永井一郎常務理事

有機合成化学と工業の発展に80年以上に渡り貢献

様々な分野で有機合成をキーワードに交流深める

公益社団法人有機合成化学協会(生頼一彦会長以下、有機合成化学協会)は、有機合成化学に関わる理学・工学・薬学・農学・医学の各分野における振興と普及を目的として活動しています。沿革や事業内容、最近のトピックス等について、永井一郎常務理事・事務局長にお聞きしました。

──沿革を教えてください。

有機合成化学協会( SSOCJ :The Society Of Synthetic Organic Chemistry, Japan)は、1942年8月1日、日本の「有機合成化学と工業の発展」を掲げて軍、官、民約400人の会員の総合連絡機関として設立されました。協会誌も設立後まもなく、1943年に発行しています。1945年に現在のような学術団体に姿を変え、有機合成化学工業の広範な発展に貢献してきました。設立後すぐに商務省より社団法人としての認可を受け、2012年に公益社団法人として認可され、2022年に創立80周年を迎ましたが、コロナ禍もあり、一年ずらして2023年に創立式典を開きました。

当協会が他の団体と違う特徴を挙げるとすれば、「有機合成」をキーワードとして、理学・工学・薬学・農学・医学など様々な分野から産・官・学の研究者、技術者がそれらの分野の垣根を越えて一堂に会することで、研究について多方面からの視点でディスカッションができることや、他では得難い情報交換や人脈の交流が得られるところです。

また有機合成化学協会誌は日本語で書かれている有機化学分野唯一の総合論文誌で、有機合成を研究されている方々にとって重要な情報誌でもあり、論文誌になっています。有機合成を学ぶことは、様々な分野に応用が利き、社会人になってからも、研究の基盤としても大いに役立つ、まさにザ・セントラル化学ではないかといえます。

──事業内容について教えてください。

主に、研究会事業、編集・出版事業、表彰事業の3つを行なっています。

研究会事業では、その大きな柱事業のひとつがシンポジウムで、その中でも本部主催で毎年春・秋に開催されている「有機合成シンポジウム」は全国から集まった研究者による多くの研究発表が行われるもので、春は全国の支部を回り、秋は東京で開催しています。また講習会や懇談会のほか、支部持ち回りで2泊3日の有機合成化学セミナーを毎年9月に開催しています、各支部では支部主催の講演会やシンポジウムなど、多彩な事業を開催しています。

最近では、会員からのニーズを把握し、新たに研究部会を立ち上げました。18年に「AIと有機合成化学」研究部会を、19年に「ニューモダリティと有機合成化学」研究部会をそれぞれ創設し、当協会の活動の幅を広げています。

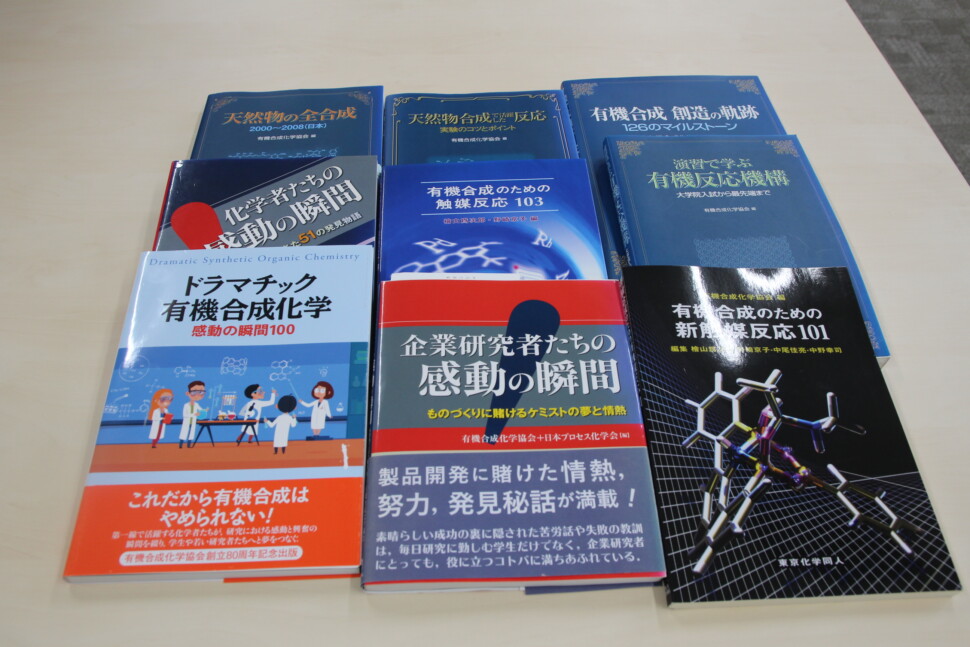

編集・出版事業では、「有機合成化学協会誌」を毎月刊行しています。前述のとおり有機合成化学分野では国内唯一の総合論文誌で、学術研究成果の発信の場および学術研究情報の交換の場を学業界に提供しています。発行部数は約5400部で、会員には無償で配布しており、個人会員と学生会員は電子版の閲覧・ダウンロードもできます。

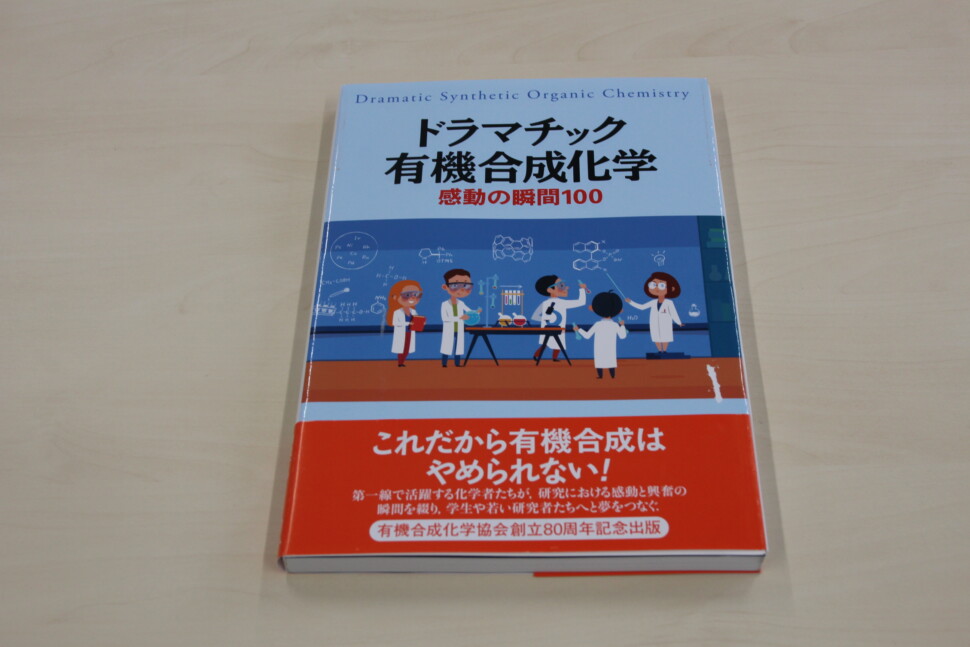

また、次世代の有機合成化学研究を志す学生や若手の研究者向けに、創立80周年記念出版として「ドラマチック有機合成化学―感動の瞬間100」を昨年刊行しました。

表彰事業では、有機合成化学特別賞、協会賞、奨励賞、企業冠賞、研究企画賞、高砂香料国際賞(野依賞)、Mukaiyama Award、Lectureship Awardなど大学や企業の研究業績に対する表彰、および萌芽的研究の助成等を数多く行っています。

──協会の運営について。

毎年2月に総会を開催しています。会長は企業と大学の持ち回りで、2年に1回、総会で選出されます。新型コロナの影響で22年は完全オンライン方式で、23年は一部対面とオンラインのハイブリッド方式で、今年は以前の対面形式に戻しつつ、オンライン同時配信も行いました。また、4年ぶりに懇親会を開催しました。「様々な分野の研究者と対面で話をすること」、この点を当協会でも重視していて、対面開催を軸に事業の企画・運営をしています。

昨年5月に新型コロナウイルスが5類に移行し、今ようやくコロナ前の状況に戻りつつありますが、講演会などによっては遠方の方でも参加できるようオンライン配信を取り入れたりして配慮をしています。

──現在取り組むべき課題は。

まず、「会員数の減少」が挙げられます。現在、法人会員は216法人、団体は3団体、個人会員は3083名、永年会員は190名、名誉会員は23名、学生会員は590名、計4105名が在籍しています、このうち女性会員は約7%です。少しでも会員数減少に歯止めがかかるよう策を講じていきたいと考えています。

そして「多様性の推進」は、協会として取り組むべき重要な課題です。今後、さまざまな啓発事業などを通じて、たとえば小さい頃から化学の楽しさを含め、化学の世界へいざなう活動などを行っていきたい。これは化学界全体の課題かもしれません。協会のさまざまな活動に参加してもらって、有機合成は社会になくてはならないものづくりを支え、そして未来を支える基幹分野のひとつであることを理解して頂いて、この分野の面白さ、楽しさを感じてもらい、有機合成化学の門をたたいてくれるひとたちをもっともっと増やしていきたいと考えています。

──最近のトピックを教えてください。

トピックということではありませんが、本会ならではの事業を少し紹介したいと思います。有機合成分野にフォーカスした講演会やシンポジウムを数多く開催していますが、それ以外に、将来の研究者リーダーとなるべき人たち向けの企画を行っています。それが17年に開設した中堅・若手リーダーのためのYUGOKAFe(ユウゴウカフェ)」です。毎年1回東京で開催しています。産・官・学から約60名が集い、研究を推進していく中でチームやラボ内で起こるさまざまな問題点、課題等をリストアップし、グループディスカッションを行い、解決へのヒントを探り、ともに考えていくというものです。また毎年1月に新年の挨拶を兼ねて開催している「新春特別フォーラム」は基調講演と賀詞交換会という当協会ならではのイベントで、来年はホテル東京ガーデンパレスで開催を予定しています。

*この記事はゴム・プラスチックの技術専門季刊誌「ポリマーTECH」に掲載されました。