専門技術団体に訊く17 団体インタビュー

一般社団法人日本食品包装協会 石川豊専務理事

食品包装に特化した人材育成に注力

食品包装学校の認知度を更に高める

一般社団法人日本食品包装協会(以下、食包協)は、日本の食品・包装産業の発展と国民生活の向上に寄与することを目的としています。食包協の主題である「食品包装」は、日本の食を支える「食品産業」と食品にとって不可欠な包装容器・資材、包装機械を提供する「包装産業」とのマッチングで支えられています。石川豊専務理事に食包協の沿革、事業活動、最近のトピックスなどについて尋ねました。

──食包協の沿革について教えてください。

1961年当時の農林省食糧研究所(現農研機構食品研究部門)の指導のもと、東京に「食品包装研究会」が設立されました。その当時は、機能性包材が新しく登場した時代でもありました。そのため、企業がバラバラで行うよりも、団体としてまとまって情報共有できる組織として、始まったと聞いています。

その後、1967年に「日本食品包装研究協会」として発展的に改組されました。2010年には一般社団法人となり、日本食品包装協会となり、現在に至ります。 現在の会員数は、正会員(団体)が97社、賛助会員が9社、正会員(個人)が19人となっています。

──主な事業活動は。

活動としては、会報をはじめ、食品包装学校や人材育成講座、食品包装シンポジウム、食品包装セミナー、勉強会、見学会、ネクストパッケージの展示会など様々な取り組みがあります。各行事は各委員会を中心に行っています。

まずは会報の発行ですが、今までは会報誌は紙で印刷をしたものをお渡ししていました。しかし、会員の利便性を考え、約10年前からホームページ上で見せるようにしてデジタル化を進めました。

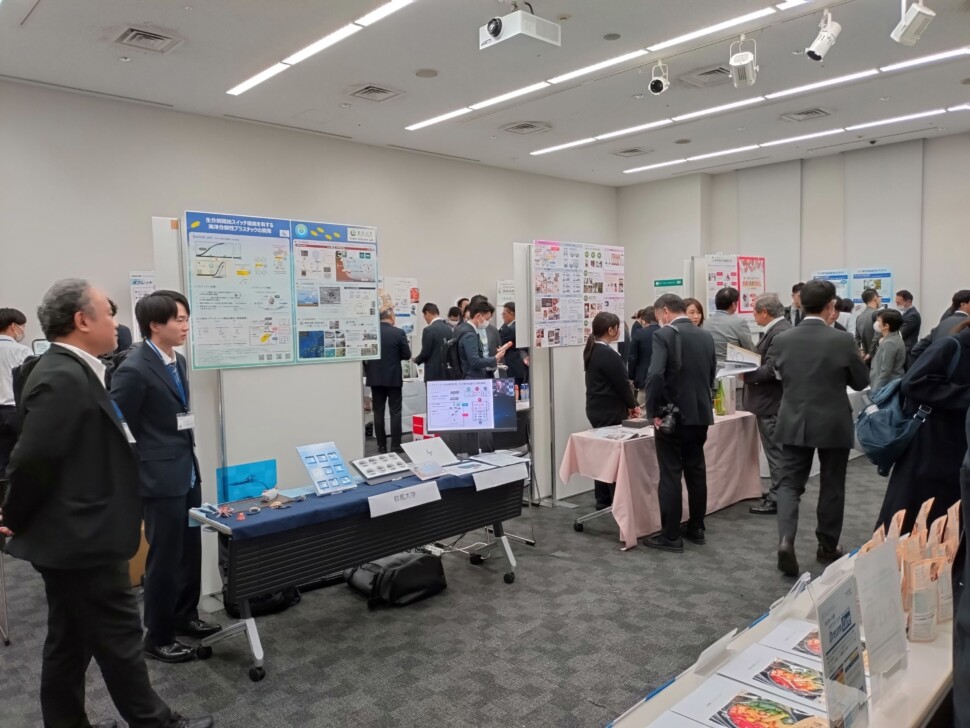

次に、展示会「ネクストパッケージ」は毎年11月に開催しています。24年で7回目の開催を迎えました。前回の展示会は出店企業が43社、来場者が631人となり、盛況のうちに終えることができました。

このネクストパッケージの特徴は、出展企業と来場者が密にコミュニケーションが取れることです。きっかけは、会員サービスの一環として、食品包装に焦点を当て、お客様と直接話す機会が欲しいという要望があり、始めました。最初はいかに集客するかで大変でしたが、最近では徐々に認知度が高まってきました。今では、11月に展示会のお知らせを送ると人が集まるようになり、展示会の認知度が高まってきたと感じています。

──シンポジウムとセミナーについて。

食品包装シンポジウムと食品包装セミナーとを開催しています。シンポジウムは年1回開催しており、私たち食包協にとって事業の柱のひとつになっています。

シンポジウムでは、「食品包装で何が問題なっているのか。どうすべきか」を考え、テーマを決めて実施しています。例えば、環境が今注力されているなら、環境に焦点を当て、包材メーカー様や食品メーカー様、大学の先生に講演をしていただき、長い時間を割いて、パネルディスカッションも行っています。このシンポジウムが食包協として外に向けての提言を行う、ひとつの活動になっています。

最近のテーマは「食品包装技術の脱ガラパゴス化」です。これは包材技術が日本独自で進化していることを踏まえ、それをグローバルに標準化していかなければいけないのではないかという考えがあり、このテーマで3回シンポジウムを開催しました。

一方、食品包装セミナーはその時に話題になっているテーマで、オンライン形式で

開催しています。リモートは遠方の方が参加しやすいメリットがあります。

──食品包装に携わる人材育成の現状は。

海外では包装学部がある大学も珍しくありません。大学で包装を学び、卒業したら即戦力として、包装に係わる企業で働いています。しかし、日本では包装に関する学部・学科がありません。そのため、企業に入ってから勉強を開始しなければなりません。そのため、食包協では食品包装に特化した食品包装学校や初級者に向けた「食品包装人材育成講座」を開いています。

食品包装人材育成講座では、食品と包装の両面から易しく食品包装技術を体系的に理解できるような構成となっています。対象は、入社1~3年経過された方や食品包装関係の業務に新たに就かれた方です。講座の期間は、丸一日を3日間で実施しています。

──食品包装学校について教えてください。

食品包装学校は、大学等では学べない「食品包装に特化した知識」を提供する教育の場として、2022年5月に設立しました。そこでは、多様な食品に関する広範な知識と、各種の包装資材・技術に関する知識を取得し、食品包装を真に理解できる食品包装の技術者・研究者を育成しています。2025年5月に第4期が開校しました。受講生は、2025年5月~2026年3月の約10か月間に29講座を履修することになっています。既定の条件を満たした受講生には、食品包装に関する高度な知識を有していることを認定し、修了証を授与するとともに「フードパッケージ・スペシャリスト」の称号を贈っています。

まだ4期目ですので、今後は食品包装学校の認知度を更に高めていきたいです。

──業界の課題は。

世界的な食品包装業界の課題を挙げると、「フードロスを減少させましょう」や「ラミネート材ではなく、モノマテリアル化にしましょう」「リサイクル材を使いましょう」などありますが、どこに着地点を置くべきかが課題になっています。

──食包協の強みは。

包装技術協会様は包装に関わる全てを取り扱っています。食包協は、食品包装に特化した専門性の高さと、会員同士の密接なコミュニケーションが強みとして挙げられます。

──最近のトピックスは。

新規事業委員会で関西地区も強化しています。

リモートの活動が増えてきましたが、関西地区の企業様に入っていただけたら、企業の人材育成にも繋がると思います。

*この記事はゴム・プラスチックの技術専門季刊誌「ポリマーTECH」に掲載されました。