研究者インタビュー

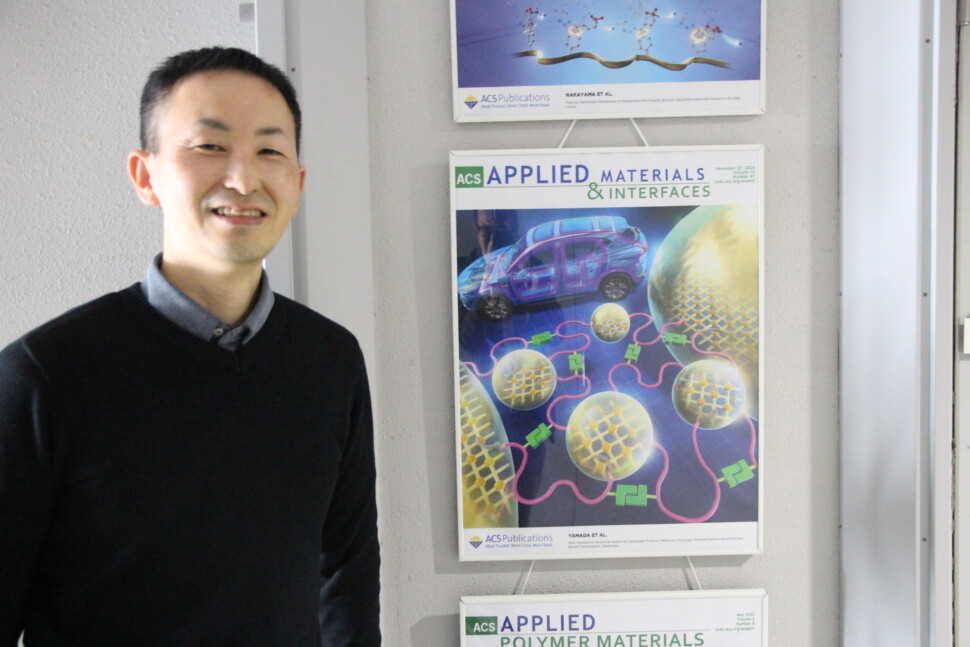

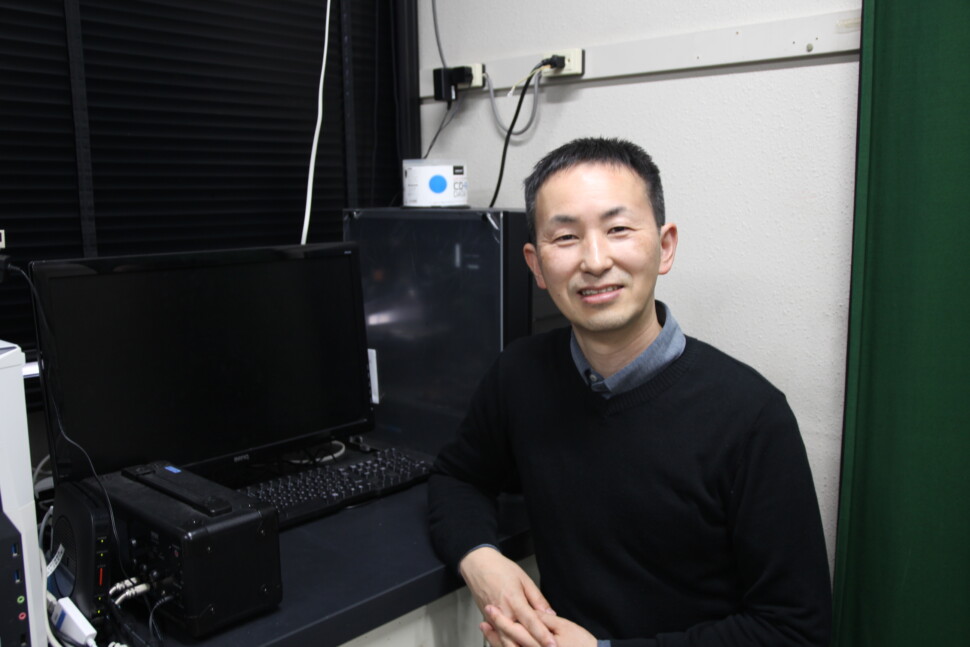

名古屋大学大学院工学研究科有機・高分子化学専攻講師 野呂篤史

社会に新たな価値を届ける「次世代高分子材料」に注力

研究・開発を通じて実用化へ繋げる研究姿勢を貫く

──次世代高分子材料の研究開発に注力

名古屋大学大学院工学研究科の野呂篤史講師は、野呂研究グループにおいて、次世代高分子材料の研究開発に取り組んでいます。

研究テーマは多岐にわたりますが、特に注力しているのは、「新規プロトン伝導性高分子電解質膜の開発」、「非共有結合性ゴム・エラストマー及び関連材料の設計・応用」です。

野呂講師は名古屋大学 工学部化学・生物工学科を卒業後、同大学大学院工学研究科で博士前期課程・後期課程を修了しました。現在は、社会に新たな価値を届ける「次世代高分子材料」の開発研究に取り組んでいます。

長きにわたり、高分子材料を研究した経験から、「ゴム・プラスチックは、コスト面での制約から、なかなか高付加価値化が難しい状況にあります。それでも、産学連携を通じて今までなかった材料を世の中に送り出すことは大事です」と野呂講師は語ります。そして、「もしゴム材料の研究で突破口があるとすれば、ゴム材料の特徴を高機能性製品に組み込んでいくことだと思います。その一つの例が、私たちが発表した新しい電解質材料の研究だと思っています」(野呂講師)。

──革新的な新「電解質膜」材料が発表

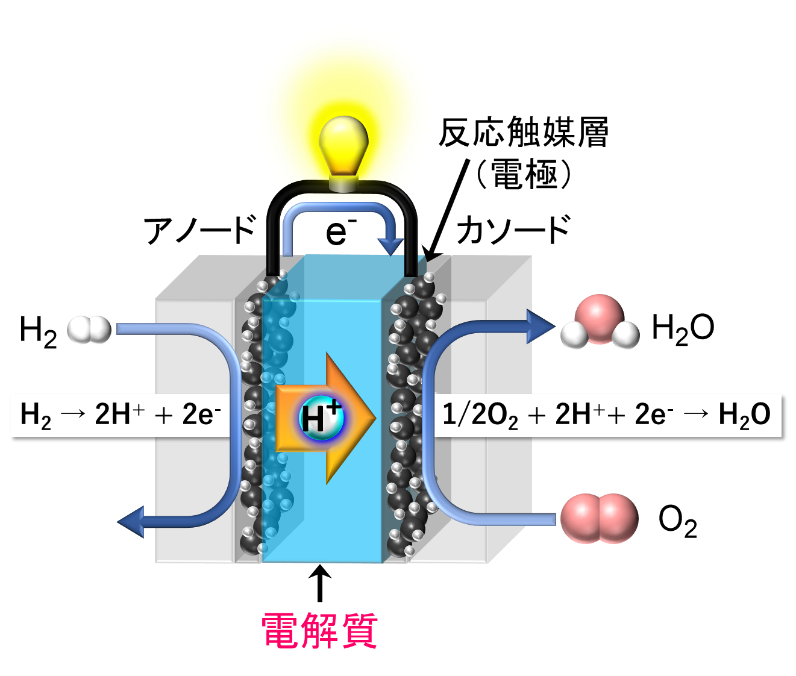

昨年12月に名古屋大学の野呂講師の研究グループから、水素イオンの行き来する性能(伝導率)を大きく引き上げた、燃料電池用の革新的な新「電解質膜」材料が発表されています。

現在市販されている燃料電池自動車(FCV)において使用されている燃料電池は、主に70〜90度の範囲で動作します。そして燃料電池に使用されているのは、従来から広く知られている高分子電解質膜である、パーフルオロスルホン酸樹脂を主成分とする「Nafion(以下、ナフィオン)」です。ナフィオンは、有機フッ素化合物(PFAS)で構成された電解質膜であり、100度を超えると、劣化しやすく、水素イオン伝導率が極端に低下してしまいます。

──発電効率の向上が期待される

このような課題を解決するために、野呂講師の研究グループは、発電効率をさらに高めるため、100度以上の高温運転を可能とする電解質材料開発を進めてきました。野呂講師らによって開発された新しい電解質膜は、国際的に規制が進む有機フッ素化合物(PFAS)を含まないため、環境に配慮された材料ですが、単にナフィオンの代替材料としてだけではなく、セ氏120度の高温環境に適応し、発電効率の向上が期待されています。

具体的に新しい電解質膜では、特徴的な化学構造である、炭化水素スペーサー基、ホスホン酸基を有し、120度、湿度20%の厳しい環境においても、従来型のスペーサー基を有さないホスホン酸系膜と比較して水素イオン伝導率が40倍、炭化水素骨格のスルホン酸系膜と比べても4倍良好でした。また、コスト面でもフッ素系膜と同等以下に抑えられる可能性がある点も大きな強みです。

「実用化に向けて、ゴム材料の考え方が活かせると思います。また、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が掲げる2035年の技術開発ロードマップに照らすと、現時点での伝導率はまだ目標値には達していませんが、さらなる改良により、この目標は達成できると信じています。」と野呂講師は述べています。

脱炭素を求める社会的要請に伴い、今後新しい電解質膜への需要はますます高まると予想されています。野呂研究グループでは、企業との連携を強化・加速し、燃料電池車(FCV)向けで2030年代での実用化を狙っていくとしています。

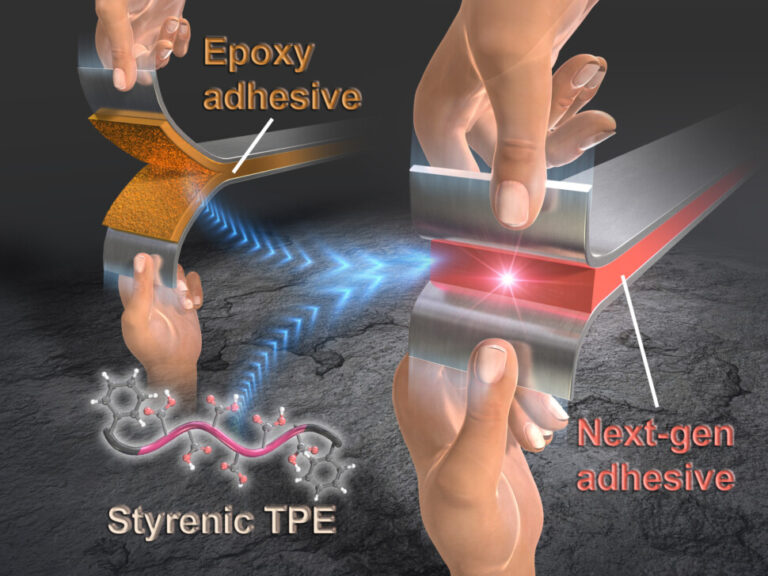

──次世代構造用接着剤を開発

一方、接着剤関連でも高付加価値化を実現する研究成果が発表されています。昨年9月、野呂研究グループは、アイシン化工(現:アイシン)との共同研究により、優れた衝撃強度と剥離強度を兼ね備えた次世代構造用接着剤を開発しました。

この次世代構造用接着剤は、スチレン系熱可塑性エラストマー(SIS)または独自に開発した水素結合性エラストマーを添加したエポキシ樹脂ベースの材料です。SISを添加したエポキシ樹脂系接着剤では、ゴム成分を含まない従来のエポキシ樹脂系接着剤と比較して、衝撃強度が約11倍、剥離強度が約1.3倍向上しました。さらに、独自に開発した水素結合性エラストマーを添加することで、衝撃強度が約22倍、剥離強度も約2.1倍となり、優れた性能を示しました。

この研究成果も、前述したゴム材料の特徴を高付加価値な製品に組み込む、という野呂講師の研究思想を体現したものであり、本年5月に開催される日本ゴム協会年次大会での発表が予定されています。

──産業界との繋がりは自然と生まれる名古屋大学

野呂講師に名古屋大学の研究環境について尋ねると、「大学やスタートアップだけで、研究成果を社会実装、実用化するのは難しいです。しかし、名古屋大学は、近辺に自動車関連メーカーを始めとした優良企業がたくさんあり、産業集積地に立地しているため、産業界との繋がりは自然と生まれやすく、社会に結び付く研究を進める上で恵まれた立地だと感じており、この環境を最大限に活かしたいと思っています」(野呂講師)。

──実用化へ繋げる研究姿勢を今後も貫く

今後の研究について野呂講師は、「もちろん大学ですので基礎的な学術に基づく研究は今後も続けていきます。そのうえで、工学部は科学技術を通じて社会と密接に関わるべき部局ですので、研究開発した成果を社会に届け、実用化へ繋げる研究姿勢を今後も貫いていきたいです」と話してくれました。

*この記事はゴム・プラスチックの技術専門季刊誌「ポリマーTECH」に掲載されました。